ぶどう畑の守り菌

こちらはぶどう畑の守り神…ならぬ守り「菌」。菌を薬で殺菌するばかりではかえって畑は病気になります。

こんな小さな菌たちがたくさんたくさんたくさんたくさんわしゃわしゃわしゃわしゃ賑やかにくらしてくれるおかげで、美味しいぶどうを頂くことができます。

納豆菌の培養 part3 散布

今日は納豆菌の散布です。

今朝の室温は10度。品温は23度。発酵熱でしょうか。それとも保温の成果でしょうか…

意外と大変なのが大きなタライから容器に移すこと。100均で売っているポンプを使います。散布の際にはさらに小さなペットボトルに移し替えると使い勝手が良いです。

散布は葉面散布しても、土に撒いても、堆肥に混ぜてもいいそうです。今回は100倍に薄めて噴霧器で葉面散布。50倍に薄めてジョウロで土に撒きました。

散布の倍率は資料によって様々。原液というものから500倍まで。様子を見ながら試します。

残りは春に収穫した麦のもみ殻に混ぜて、原液も少し残しました。匂いをかぎながら、どのくらい保存できるか実験です。

納豆菌の培養 part2

昨日に引き続き、納豆菌の培養です。

今日は実際に作ってみました。(長文です。)

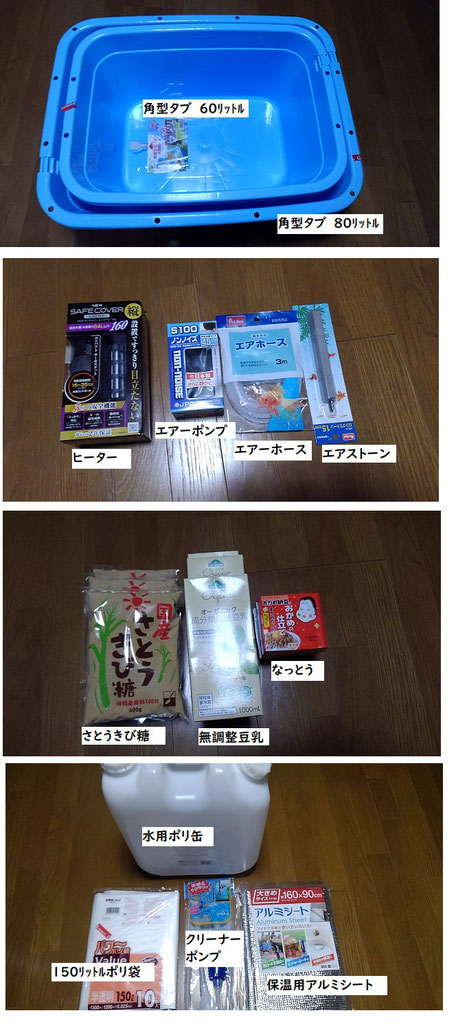

<容器>

- 角タライ 80リットル(耐熱温度120度)

- 角タライ 60リットル(耐熱温度120度)

<保温用資材>

- 保温シート 160×90cm 2枚

- 段ボール

- 大型ポリ袋 150リットル

<器具>

- 観賞魚用 エアーポンプ・エアホース・エアストーン

<その他>

- エアーポンプや電源などを置く台(電源やポンプが水面よりも高い位置に設置できるように)

- 8リットルほど入る大きめの鍋

- 温度計

- ボウル

- ざる

- おたま(かき混ぜるものなら何でも可)

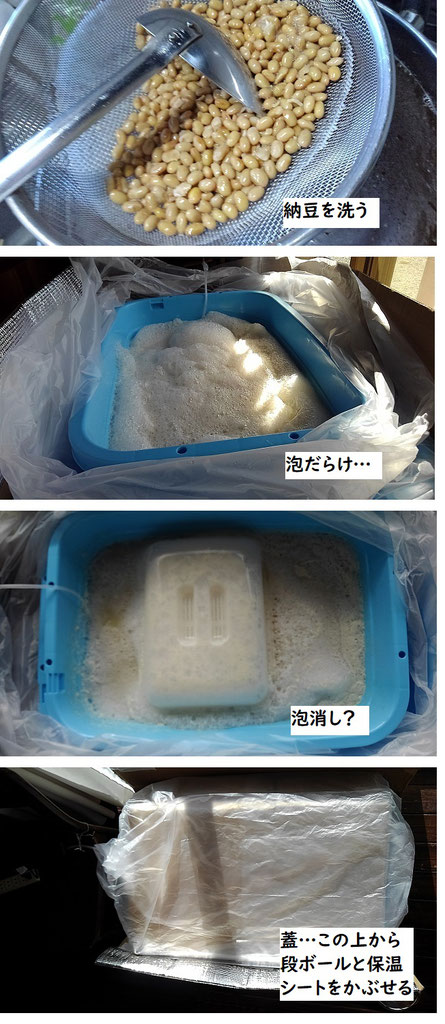

※ 容器の準備 ※

下から…保温シート → 段ボール(80リットルの角タライが入るもの) → 大型ポリ袋 → 角タライ(80リットル) → 角タライ(60リットル) の順でセット。万が一水がこぼれても良い場所(できるだけ暖かい所)に設置。

<材料>今回は約40リットル分…になるはず…

- 納豆3パック分(今回はおかめ納豆)

- さとうきび糖 1800g

- 無調整豆乳 3リットル

- 水(浄水器などで塩素がないもの)36リットル

<手順>

- ボウルに浄水器などで塩素を抜いた水適宜と納豆を入れ、かき混ぜる。

- 大きめの鍋に浄水器などで塩素を抜いた水を沸かす。(今回は5リットル)

- ほぼ沸騰したら(今回は75度)火を消し、さとうきび糖を入れて溶かす。

- 1の納豆を漬けた水(豆ではなく水の方を使う)をざるで漉し、鍋に入れる。さらに何回か、ざるを鍋の湯につけて大豆を洗い、納豆のねばねばを洗う。(鍋の中に大豆が入らないように)

- 4を角タライの小さい方(60リットル)に入れる。(やけどに注意)

- 同じ鍋に豆乳を投入。かき混ぜながらほぼ沸騰するまで温める。(今回は75度)

- 温まった豆乳を5と同じ角タライ(小)に投入。

- さらに浄水器などで塩素を抜いた水(今回は井戸水)30リットルを5と同じ角タライ(小)に投入。

- やかんなどで湯を沸かし、角タライ(大)(80リットル)に湯を注ぐ。(やけどに注意)…この水は塩素が入っていてもOK。分量は適当。湯せんで保温になればよい程度の量。湯が冷めてきたら湯を追加するつもりで余裕をもって入れてみました。

これで完了。エアーポンプにエアホースとエアストーンを取り付けてブクブク開始。最短で18時間保温・通気だそうです。コンセントやモーターが水没しないように、台に固定することをお忘れなく…。

- 注1 角タライ(小)に入れた溶液の温度が低い場合は、一部を鍋に取り、温めてから戻して調整しました。目標の温度は35度~45度程度。

- 注2 今回は、1~4までの水は口にしても大丈夫な浄水器の水を使いましたが、8で追加した水は井戸水を使いました。…これは残った納豆の豆がもったいないので後で食べるためです。ごま油で軽く炒めて砂糖と醤油と味噌で味付け…美味でした。

- 注3 今回ブクブクを始めたら半端なく泡がもこもこ出てきてしまって溢れそうになったので、手近にあったざるや蓋をかぶせて泡消ししました。温度が高かったせいがあるのかもしれません。泡がなくなったのは温度が低くなったせいなのか…それとも泡消しのせいなのか…

- 注4 今回、ヒーターは使いませんでした。注意書きを見たら「プラスチックの容器には使用しないように…」などと書いてあって…火事になるのは困るし…とりあえず、この使い方はおいおい考えるとして、今回は温度が下がったら一部を鍋で温めて戻して調整してみます。納豆菌はわりと適応温度が幅広いので万が一沸かしすぎても大丈夫なところが安心です。でも、ふきこぼれにはくれぐれも注意です。

長文、最後までお読み頂き、ありがとうございました。

今晩の冷え込みで、どこまで温度が保てるか…明朝の具合で培養の時間を延ばします。…がんばれ納豆菌!…などと言わなくても、がんがんに頑張っちゃう子たちですが…

納豆菌の培養

今日は、以前から取り組んでみたかった、畑に撒くための納豆菌の培養を始めてみることにしました。

納豆菌はとても元気な菌で、高温では120度にならないと死滅せず、低温では-100度でも死滅しないのだそうです。

増殖に最適な温度帯は27度~37度。増殖可能な温度帯は5度~50度だそうです。食用の納豆を自作する場合は45℃で24時間。多分、他の雑菌の増殖を抑えるためと思われます。増殖にはたくさんの空気も必要です。

畑に良いとされる菌は、納豆菌の他に酵母菌・放線菌・乳酸菌・根粒菌・光合成細菌その他いろいろありますが、それぞれ働きが違って、また、作物や畑の状態によっても適した菌が違うそうです。

納豆菌の役割はたくさんありますが、平たく言うと悪玉菌を淘汰したり、植物に有用な物質を生成したり、カビやヨトウムシなどを減らしたりetc…なかなかの働き者です。

納豆菌の培養は、「納豆菌」と「砂糖」と「豆乳」と「塩素を除いた水」を使うのだそうです。その他に増殖の為に「空気」と「温度」が必要なので、「熱帯魚用のヒーター」と「エアポンプ」なども必要です。器具の但し書きには「観賞魚の飼育以外には使用しないように」とあるので、自己責任で安全に配慮しつつ使用する必要があります。

いろいろな資料を調べながら、「配合は?」とか、「保温の方法は?」などなど、資料の行間を埋めながら資材を集めてみました。費用等は後日一覧でお知らせします。

今日は、下調べと資材調達で終わりました。

いよいよ明日は培養開始…できるかなぁ?

大豆収穫・根粒

大豆を収穫しました。

まだ少し緑の部分がありますが、小麦を蒔きたいので、根っこごと引き抜いて逆さに立ててしばらく置きます。

置いている間に葉っぱなどに残っている栄養が大豆に蓄えられます。

大豆が乾いてはじけても大丈夫なように、大豆は寒冷紗の上に立てています。根っこの部分を数本分一緒にまとめてぎゅっと握ると根っこ同士が絡まって安定します。

右下は、大豆の根っこにある「コブ」です。「根粒(こんりゅう)」と言います。大きさは直径5ミリほど。

この中に「根粒菌」という菌が住んでいます。

根粒菌は大豆から光合成で出来る栄養素を貰う代わりに、空気中の窒素を取り込んでアンモニアにして大豆に供給しています。菌と植物の見事な連携です。

ヨーグルトを頂きました

ヨーグルトを頂きました。

なんと、サンシュユで作ったヨーグルトです。

甘くてソフトな酸味の、美味しいヨーグルトでした。

知り合いの方にサンシュユの事を話しをしたら「やってみたい!」と、

うちのサンシュユの枝でチャレンジされました。

その方のチャレンジ精神に脱帽!

ごちそうさまでした。おいしかったよ~。

はじめまして

春です

庭のサンシュユの花が満開です

サンシュユは、枝に乳酸菌が住んでいて

牛乳にさして培養するとヨーグルトができるとか・・・

良からぬ菌まで培養しそうで、なかなか勇気がなくてできませんが・・・

いろいろな方々から「ホームページないの?」「ブログは?」「Facebookは?」と聞かれて、いつもごめんなさいばかりしていました。

お陰さまで、ようやくホームページの第一歩を踏み出すことができました。

いろいろ不手際のあることと思いますが、どうぞ気長にお付き合いください。