佐用の大イチョウと智頭急行の電車

久しぶりに佐用の大イチョウに会いに行ってきました。新緑の時期を過ぎ、瑞々しい深い緑の葉っぱになっていました。

丁度智頭急行が通りかかって、運よく大イチョウと電車のコラボレーションを写真に収めることが出来ました。

下の写真は大イチョウの全景です。電車の大きさと比べて、その大きさを想像して頂けるでしょうか?

太い太い幹に両手を当てると、千年以上生きてきたその生命力が手先から伝わってくるような気がして、元気を貰います。

巨木…良いですねぇ~

つばめの産卵・part2

数日前に巣立ちしたつばめたち。しばらくは毎日巣に戻ってぎゅーぎゅー詰めで夜を明かしていました。夕方6時頃、巣に戻ったつばめたちの声が賑やかに聞こえていました。

ところが、3日ほど前から急に玄関先が静かになり、巣の壁の一部が増築されていました。

つばめは1シーズン中、1回から多いもので3回、産卵をするのだそうです。すでに次の卵があるのかもしれません。

今日の外は嵐。巣立ったつばめたち…巣立って初めての嵐は無事過ごすことができたのでしょうか?

ベニスズメ・終齢幼虫

またまた大型の幼虫が道を歩いていました。ベニスズメの終齢幼虫と思われます。終齢幼虫になると、さなぎになる場所を探して普段出没しないような場所にまでさまようと思われます。

6月21日のブログのウスタビガの幼虫は、危険を感じると「キーキー」鳴きますが、このベニスズメの幼虫は下の写真の様に後胸部を膨らまして、目のような模様を強調させるようです。

人間から見たら、何とも地味な防衛手段ですが、鳥などにとっては有効なのかもしれませんね。

イモムシたちもそれぞれいろんな工夫をしながら生きているんですね~。

たつの市光都の遠景

今日の写真はぶどう畑の一番高台から望む、たつの市光都の遠景です。

写真には写っていませんが、ここには大型放射光施設・SPring-8があります。私たちがまだ三日月とは全く縁のなかった10年前、SPring-8のオープンキャンパスに合わせて佐用町に来た事があります。

たまたま西はりま展望台の宿泊も取れたので、とってもサイエンスなゴールデンウィークを過ごすことが出来ました。

SPring-8のホームページを見ると、日々この施設から様々な発見がなされているようです。身近に日本の科学を支えている施設があると思うだけで、なんだか嬉しくなります。

ぶどう畑の小径

どこの山奥でしょうか?…実はぶどう畑からすぐの山道です。右側は獣避けのフェンスがありますが、フェンスのこちら側でも鹿などの野生動物に出くわす事があります。

普通、鹿は人間の姿を見ると逃げますが、必要以上に刺激しないことが大切です。また、長袖・長ズボンに虫よけは必需品です。

山ですから、いろいろ気を付ける必要はありますが、谷からあがってくる涼しい風と新緑の木陰のトンネルの小径は最高です。

美味しい空気をいっぱい吸って、ぶどうも元気に育ちます。

大豆の発芽が揃いました

ブログではご報告しそびれていましたが、6月7日に大豆の種まきをしました。今日は播種後18日になります。

ぶどうの作業に追われてなかなか見に行ってあげられなかったのに、着実にすくすく成長してくれていました。大豆もすくすくがんばっていますが、周りで雑草もすくすくがんばってます。もう少ししたら、倒伏防止や中耕も兼ねて土寄せする必要がありそうです。

大豆としての収穫は11月ですが、途中の若い莢はエダマメとして美味しく食べられます。去年はぶどうの販売が終了した後に、美味しい枝豆をたくさん収穫できました。

今年もできるかな?楽しみです。

梅酒・ブランデーベースリキュール漬け

先日の梅の仕込み、梅酒バージョンの報告です。

右は普通のホワイトリカーで漬けたもの。左は「ブランデーベースリキュール」で漬けたものです。

上月の酒屋「ぷちリカーズDON」で、明石市の「江井ヶ嶋酒造」の「ブランデーベースリキュール」というのを見つけました。

このブランデーベースリキュールはアルコール度数35度なので普通に果実酒用として扱うことができます。以前、アルコール度数25度のなどでも漬け込んだこともあります。梅酒などの果樹酒はアルコール度数が20度以上のお酒になら漬けられるのだそうです。アルコール度数が低くなると保存性が低くなりますが、口当たりの軽い飲みやすい梅酒になりました。(ただ、酒税法上漬けられないものがあるので注意が必要です。)

さて、ブランデーベースリキュール梅酒…どんな味わいになるでしょうか?楽しみです。

ちなみに、このお酒を買った、佐用町上月の「DON」さん…こじんまりとしたお店ですがお店に置いてあるお酒一本一本、店主さんが愛情をもって選んだ品々ばかり。是非機会があったらお立ち寄りください。

雨のぶどう畑

今日の写真はぶどう畑を抱く山々です。しっとりと雨に濡れた癒しの風景です。

今年の梅雨はそこそこ雨もあり、時々お天気もあり、ぶどうにとってはなかなか良い気候です。

ぶどう畑は雨よけのビニールがあるので、雷が鳴らない限り作業ができます。日々目に見えてぶどうも成長するこの時期。人間の休日は当分ありませんが、どんどん成長するぶどうに元気をもらいます。

簡単梅干し漬け

一週間前に収穫した梅。

最初に大粒の梅を4キロ、グラニュー糖で煮て「煮梅」にしてあります。残りの6キロ、ぶどうの仕事が忙しくてなかなか仕込めませんでしたが、一昨日あたりから良い匂いがプンプン…「はやく漬けてくれ~」と言わんばかりになってきたので、がんばって漬けました。

4キロ分は梅干し。2キロは梅酒です。

写真は梅干し。よく「重石をして…」とありますが、いくら重石をしても、どうしても隙間にカビが入ります。面倒なので、最近は下ごしらえをした梅を漬物用のビニールに「ばさぁ!」と入れて、梅の重量の20%の塩(梅1キロに付き塩200g)を梅の上からこれまた「ばさぁ!」と入れて、ゴムなどでしっかり口を結んで終わりです。

袋が破けた時の保険に、袋は大きなたらいなどに入れておきます。

塩に触れた部分から梅酢が出てくるので、毎日梅酢を全体に回すようにごろごろ…しっかりに浸るようになってからも時々揺らしてカビが出ないようにします。1カ月ほどしたら干し上げて完成です。赤しそは使わなくてもほんのり赤い梅干しになります。

1カ月ほどで干し上げる…と書きましたが、1週間ほどして梅が完全に梅酢に浸るようになったら、梅酢に漬けたまま甕に入れて、時間が出来た時に晴れの続く日に干すこともあります。とりあえず、梅酢に梅が浸かっていて、塩が浸透していたら何とかなるみたいですが、放りっぱなしではなく、「どうだい?元気かぁ?」…と、時々様子を見てあげて、カビなどが入り込んでいたら取り除きます。「美味しくなれよぉ~」と言って蓋をします。←ここポイントです(^^)

ウスタビガの終齢幼虫(鳴く幼虫)

ぶどう畑の近くの道に、体長5センチほどの大きな幼虫が歩いていました。ウスタビガという蛾の終齢幼虫です。

手で拾うと「キーキー」と鳴きます。「鳴く幼虫」がいるなんて、初めて知りました。もちろん幼虫の鳴き声も初めて聞きました。

この幼虫は主にコナラやサクラなどを食べるそうです。道を歩いていたのは、さなぎになる場所を探していたのでしょうか。

毎年、この近くの木に緑色の美しい繭がぶら下がっているのを見ることがあります。どうやらこの「ウスタビガ」のさなぎだったようです。

また、繭が見つかったらご報告しますね。

ぶどうの害虫・スズメガの卵(?)

ぶどうの若葉に丸いきれいな虫の卵がありました。少し前にここでスズメガを見たので、それではないかと思うのですが、確実なところはわかりません。

そばには生まれたばかりのちっちゃなカマキリがうろうろ…。美味しい匂いがするのかな?

ぶどうの害虫・ブドウスカシバ(成虫)

ぶどう畑に奴が来た!ブドウスカシバです。ぶどうの枝に産卵し、枝は衰弱・枯死します。

胴体の模様が6月15日のブログのカノコガに似ています。本人はハチに擬態しているつもりのようです。飛ぶ音もハチに似ているらしいのですが、わかりませんでした。

ハチみたいなので手でつぶそうと思っても少し躊躇します。

トックリバチの巣

ぶどうの葉っぱの裏に、ちっちゃな巨匠がちっちゃな作品を作りました。

トックリバチの巣です。ここの中に卵を吊るし、中に幼虫の餌になる虫を詰め込むのだそうです。ちっちゃいけれど完璧なシェルターです。

つばめの巣立ち

玄関の軒下ですくすく育っていたつばめが、ついに巣立ちました。まだエサ取りまではできないので、電線の上で親鳥からえさをもらっています。

育っているひなは4羽。全部は巣立っていないかもしれませんが、それももうすぐかな?顔つきもすっかり引き締まって、頼もしいかぎりです。

がんばれ!もうすこし!

梅の収穫

梅雨の晴れ間。庭の梅を収穫しました。

家を買った時にもともとあった木は3本。品種は分からないのですが、その中の1本は、陽に当たるところがきれいな紅色になりました。

全部で10キロほどになりました。4キロはお砂糖で煮て煮梅に。残りは梅干しです。煮梅は副産物で梅シロップができます。

ここのところ、肩こり・腰痛・筋肉痛の大変なぶどうの作業が続く日々。梅に元気をたくさんもらいます。

カノコガの交尾

ぶどう畑の支柱でカノコガが交尾をしていました。

右側の方がおなかがでっぷりとしているので、メスと思われます。

虫たちの恋の季節。ぶどう畑でもたくさんの生き物たちがいろんな営みをしています。

鹿の食害

ぶどう畑の端の葉が枝2本分丸ごと無くなっていました。

鹿が獣避けの網を押し広げて首を突っ込み、食害したと思われます。

撮影後、しっかりとくくり直しました。

上からも下からも、いろんな獣が狙っています。

つばめのひなpart3

つばめが日に日に大きくなってきています。

数日前にくちばしの先の方が、数日前より細長く尖りはじめました。

産毛も頭の上などにちょこんと残っているだけです。

しっぽもすっかり立派になって、着々と巣立ちの準備が進んでいるようです。

顔つきもどことなく精悍になってきたような…

親鳥もえさやりに加え、外敵から子どもたちを守るのに必死です。昨日の夕方には、数羽の親鳥が協力して猫を追い払っていました。つばめもご近所さん同士で協力し合うのですね。

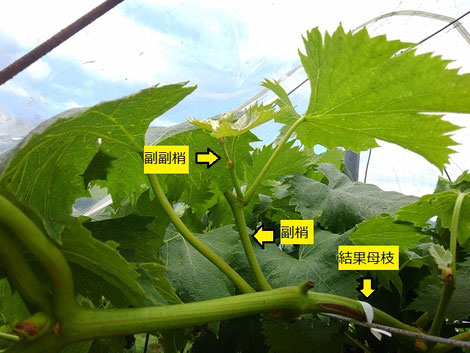

ぶどうの副梢・副副梢

ぶどうの房も日ごとに太ってきましたが、ぶどうの枝も旺盛に伸びてきています。

今年伸びた枝を「結果母枝(けっかぼし)」と言います。そこから伸びた葉の脇に伸びる枝が「副梢(ふくしょう)」。さらにその葉の脇に伸びる枝が「副副梢(ふくふくしょう)」です。

結果母枝一本につき生らせる房はひと房以下。生らせない枝もあります。それぞれに数枚葉っぱが出るので、通常は同じ数だけ副梢も出てきます。

副梢で残す葉の枚数はその出ている場所によって違いますが、それぞれ手を入れて調整します。写真は副梢の葉を一枚残して摘芯した後に、さらに副副梢が伸びてきています。副副梢まで出てくると、どんどん手間が増えていきます。

手間が増えて大変ではありますが、副梢の大きな葉っぱの腕に抱かれるようにちょこんと乗っかって、雨上がりの空に向かって伸びようとする副副梢の、けなげで可愛らしい姿に癒されます。

つばめのひな part2

6月1日にブログに載せたつばめのひなが随分大きくなりました。どうやら4羽いるようです。写真の右奥にかすかに小さなくちばしとつぶらな目が見えます。

産毛の状態から見て、産卵後約1カ月。孵化後約2週間と思われます。親鳥が盛んに虫を捕まえては運んでいます。

時おりカラスが近くに寄ってきて狙ってきます。気が付いたときには追い払うのですが、いつも見張っているわけにもいかず、仕事中も気が気ではありません。

巣立ちまであと約1週間。無事に巣立ちますように。

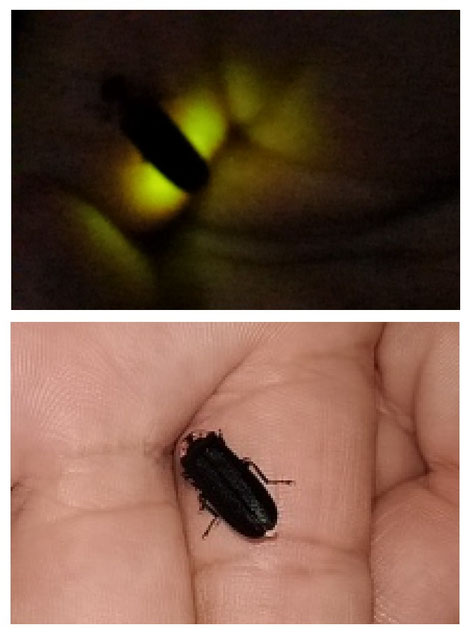

本郷川のホタル

家の近くを流れる本郷川に、今年もホタルが飛び交う季節になりました。

ホタルが飛び交う条件は、夜8時頃・蒸し暑い夜。

昔住んでいたところでは、ホタルを見に行くのに、わざわざ車に乗って行っていました。今は、家から数メートルの場所で見ることが出来ます。

ほんとに贅沢です。

ノビルの種

今日は少し前の写真です。

5月16日。ぶどう畑にユーモラスな集団が出現しました。山菜の「ノビル」の種です。嬉しそうにるんるんと鼻歌を歌っているように見えるのは私だけでしょうか?

捕食中のクモ?…オナガグモでした

ぶどう畑に新種のクモか…?と思ったら、捕食中のクモだったようです。

ただ、虫をくわえているように見えて、虫に操られている場合もあり、虫の世界は奥が深いので、とりあえず「?」をつけておきます。

虫の種類の同定も難しくて、他のブログでも、あやふやな表現になってしまいがちですが、どうぞご容赦ください。

→後日、同じクモをぶどう畑でみました。どうやらオナガグモというクモのようです。無駄に長い…何かの擬態なんでしょうか…ここでも自然界の奔放な造形に脱帽です。

クチバスズメ(?)の交尾

ぶどう畑で仕事をしていたら、わりと大きめの蛾が交尾をしていました。「クチバスズメ」という蛾と思われます。

食性は「栗などのブナ科の植物」とあるので、ぶどう畑の横の栗の木から飛んで来たのかな?葉っぱにつかまっているのがメスのようで、おなかがでっぷりと太っています。中にたくさんの卵が入っているのでしょうか。

二匹が一つの個体のように思えるほどの合体ぶり。最初に見た時にはほんとにびっくりしました。

梅雨入り

今日、近畿地方も梅雨入りが発表されました。

「梅雨」なので、今日の写真は庭の梅の実です。青梅として使うのにはもうそろそろ収穫時期でしょうか。

毎年少しずつ手入れにも慣れて、毎年少しづつ収穫量も品質も上がってきました。

まずは煮梅かな?梅酒もいいなぁ…ワクワクワクワク…

ナミテントウの交尾

ぶどう畑は今、テントウムシの脱皮ラッシュです。

いろいろなテントウムシがあっちこっちで脱皮して、あっちこっちで交尾しています。

模様の違うテントウムシ同士ですが、両方とも同じ「ナミテントウ」です。写真の左のテントウムシは、ジャガイモの葉っぱなどを食べる「ニジュウヤホシテントウ」に似ているのでよく間違われるそうです。

ナミテントウの模様はバリエーションに富んでいて、同じ種類と思えません。

ぶどう畑の雄鹿

ぶどう畑からの帰り、またまた鹿に遭遇しました。

今度はオスの鹿です。立派な角・凛々しい顔立ち…堂々とした風格があります。

鹿はオスの鹿の個体数が少なく、一頭の雄鹿が数頭の雌鹿とハーレムを作るのだそうです。

今から初夏にかけては出産の時期。縄張りを守る雄鹿の、責任感にあふれた表情をしています。

??ヨトウムシ??

ぶどうの枝に透明感のある黄緑色のイモムシが居ました。

調べてみたら、ヨトウムシの種類のようですが、似たような種類があるそうで、同定はできませんでした。

候補にあるのは「オオシマヨトウムシ」「ナンカイヨトウムシ」それから「シマヨトウムシ」という名前もありました。

ヨトウムシはお野菜につくものと思っていたのですが、樹木をかじるものもあるのですね。それに「ヨトウムシ(夜盗虫)」なのに真昼間に明るいぶどうの茎に…なんて…

捕獲した後、茎にかじったような跡があるようにも思えるので、ぶどうも食害するか…それともさなぎになりたくて登ってきたのか…それとも何かの寄生虫に寄生されて異常行動をとったのか…

虫の世界も奥が深いです。

小麦(ゆめかおり)収穫

突然ですが、小麦を刈り取りました。今年の干場は庭に作ったぶどう棚の雨よけテントです。まだぶどうの苗が育っていないので有効利用です。

麦の刈り取りは、コンバインで刈り取る場合は10日ほど後が収穫適期だそうです。かなり緑も残っていますが、干して追熟させてみようと思います。梅雨入りも早まるみたいだし、ぶどう畑もますます忙しくなってくるので、実際、刈り取り作業は今日しかできそうにありません。

今日も小麦の刈り取りの前に、ぶどう畑で早生品種のジベレリン処理をしています。ますます忙しくなりますが、ぶどう畑の仕事の合間に6月中旬には大豆の種まきで、畑の準備もしなくては…やることがいっぱいですが、どんどん育つぶどうや植物を見ると、嬉しくてたまりません。

つばめのひな

5月3日のブログでご紹介したつばめの巣。今日三羽のひなが確認できました。可愛い口を開けて親鳥からえさをねだっています。

無事に巣立ちますように。