卵を抱く蜘蛛

ぶどうの葉っぱの裏で、小さな蜘蛛が卵を抱いていました。

今朝の天気予報では、一日大気が不安定ということで雷警報も出ていました。大きなぶどうの葉っぱの裏はいろんな虫たちの避難場所になっているようです。

実際、午前中は断続的に遠雷を聞きました。山の上で聞く遠雷はこわくてどきどきします。仕事はますます増えていますが、安全第一ですね。

ぶどうのツル取り

ぶどうの枝がどんどん伸びています。ぶどうのツルもいっぱい出てきました。このツルも一本一本ハサミなどで取ります。

取らないと、枝や葉っぱやぶどうの房など、触れたものにぐるぐる巻きに巻き付いて、ジャングル状態になります。また、病気の元にもなります。

ぶどうの房は、一枝にひと房つけます。木の為に房を落として枝だけにするものもあります。そのすべての枝に何本もツルが伸びますが、それを一本一本落とします。

また、写真の左上に見えるように脇芽も伸びてきました。これも各々1葉~2葉残して摘芯します。

ぶどうは「ひと房に33回手をかける」というのだそうです。

丁寧に育てる人はもっとかもしれません。ひと房ひと房作り上げる「作品」のようです。

雨のぶどう畑

今日は久々にぶどう畑の写真です。今日は涼しかったので久しぶりにぶどう畑の中でお昼にしました。写真はお弁当を頂いている場所からの風景です。

天気予報では12時頃から雨。天気予報通りご飯を食べていたらばらばらと雨が降ってきました。でも、ぶどうの雨よけの下なので大丈夫。

雨のお陰で谷からあがってくる木々の香りとスイカヅラの香りがいつにもまして香ります。

もうすぐ梅雨だとか。でも雨よけのお陰で仕事ができます。むしろ少し雨がちなくらいな方が上向き作業でも眩しくないし涼しいし…

さあ、今ががんばり時!

昼顔と赤花夕化粧の花

今日の写真は、ぶどう畑の足元の花です。

右側の大きいのが「昼顔」。左の小さいのが「赤花夕化粧(あかばなゆうげしょう)」と思われます。

「赤花夕化粧」は明治時代にアメリカ大陸から観賞用として入ってきた外来種だそうです。もともとは夕方に咲くことから「夕化粧」と名付けられたそうですが、今は真昼に咲いて夕方には閉じています。日本の風土に馴染む間に、開花の時間帯も変わってきたのでしょうか。

オシロイバナも「夕化粧」というのだそうで、紛らわしいので「赤花」をつけたとか…。

名前も開花の時間帯も日本に馴染むためにいろいろ翻弄されていますが、暑い昼日中に、昼顔と一緒にしっかり咲き誇っています。

ぶどうの作業も忙しくなってきました。頭を使う細かい作業が続く中、愛らしいピンクの花に癒されます。

脱皮直後のテントウムシ

ぶどう畑の支柱にたくさんのテントウムシのさなぎが張り付いています。その中の一つから脱皮したてのテントウムシが羽を乾かしていました。

「キイロテントウムシ」という、菌を食べる黄色いテントウムシが居ますが、キイロテントウムシは頭の部分の地の色が白く、目のような模様は黒い点々。こちらは頭の部分の地の色が黒で白い点々。調べてみたら脱皮したてのテントウムシは黄色いんですね。

いつも見慣れている身近な虫でも、知っているようで知らないことがまだまだいっぱいあります。

ベリーAの花

今日の写真はベリーAというぶどうの品種の花です。

他のぶどうはほとんど軸は緑ですが、このベリーAが軸が赤く、花が咲くと線香花火のように和風な雰囲気があります。

スイカヅラの花

ぶどう畑の横にスイカヅラが咲いています。今日は真夏のような暑さでしたが、ジャスミンの香りのような甘い香りに癒されます。

白い花と黄色い花が見えます。最初、黄色い花は枯れかけている花だと思っていましたが、違いました。

スイカヅラの花の別名は「キンギンカ(金銀花)」というそうで、受粉すると黄色に変わるのだそうで、枯れかけているわけではないそうです。

花のつぼみや、「忍冬(ニンドウ)」と呼ばれる茎葉は、薬草になるそうです。

スイカヅラの花の時期は長いので、あとしばらくは香りを楽しませてくれそうです。

コンニャクの発芽

コンニャクが発芽しました。

写真中央、イモムシのような枯れ込んだ苗のような灰色の細長いのが「芽」です。知らなかったら踏みつぶしてしまいそうです。

いろんな理由でこういう形になったのでしょうけれど、ほんとに自然界は奔放な個性にあふれていますね。

ぶどうの花が咲き始めました

ぶどう畑のぶどうの花が咲き始めています。とっても地味ですが、つぶつぶの一つ一つが花です。先端はまだ咲いていませんが元の方は黄色いおしべが見えてしっかり咲いています。

ぶどうは写真の様に元の方から咲いていくので、ひと房の中でも熟しの度合いは違います。一般に元の方が甘いというのは、写真で見るように元の方が咲く時期が早いからと言われています。

今は粗整房の時期。写真の房は、ほんの数日前に元の方の花をいくつか落として写真の3分の1程度の長さにしたのに、あっという間に3倍に伸びました。実際に使うのは写真の房の3分の1程度で、その後さらに一粒一粒、粒を間引く作業があります。

ひと房ひと房、根気強く手を入れていきます。

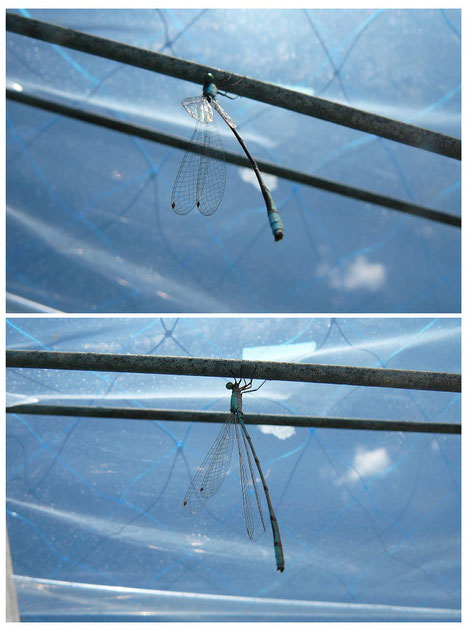

ホソミイトトンボ(越冬型)

ぶどう畑の作業がますます忙しくなってきました。

暑いさなかで作業をしていたら、涼しげな水色のトンボが雨よけの中に入り込んできました。

ホソミイトトンボ・越冬型のオスと思われます。

ホソミイトトンボは成虫の姿で越冬する越冬型と、夏に出現する夏型があるのだそうです。越冬型の胴体と尾の先が爽やかな水色をしています。今の時期は結婚適齢期で、お嫁さん探しに必死です。

夏型の色は緑色をしているそうです。体色の違いは保護色の関係でしょうか?越冬型は、冬の落葉樹の枝の色と、冬の空の色を身にまとっているようにも思えます。

空の色に似せた…?…もしそうなら、このトンボのDNAの、なんと素敵な芸術的センスでしょうか。

シロモンノメイガ

ブルーベリーの葉に美しい蛾がとまっていました。「シロモンノメイガ」と思われます。

触覚が先に行くほどグラデーションで白くなっています。足も白黒のブーツを履いて、深みのある美しい黒地に青みがかった白い水玉模様のマントを羽織ったような、カッコいい蛾です。

両羽を広げた長さは3センチにも満たないくらいのちいさな蛾ですが、写真で撮って拡大して見れば見るほど、その造りの細やかさと美しさに見とれてしまいます。

日本中、どこでも見られる蛾だそうですが、今まで意識して見た覚えがありません。どれだけ毎日ぼーっと生きているかと改めて反省。ほんの身近なところでも、少し丁寧に見回すだけで今まで気づかなかった新しい世界を見つけることができるんですね。

ぶどうの害虫・コスズメの若齢幼虫

育苗中のぶどうの葉が食害されています。

スズメガの仲間・コスズメの若齢幼虫と思われます。脱皮を繰り返して大きくなってくると姿が少しずつ変わっていきます。

ピンと角のように立っている部分はお尻の部分です。なかなかユーモラスです。

益虫?シリアゲムシ

小麦畑のシリアゲムシです。この虫はどこにでも居ます。ぶどう畑にもよく居ます。家の中に居たこともあります。シリアゲの種類は多く、いろんな模様や色のシリアゲがいるようです。

いままで害虫だとばかり思っていましたが、どちらかと言えばイモムシなどが好きなんだそうで、そういった意味では農作物にとっては益虫の範疇にはいりそうです。

オスが交尾する場合には、メスにイモムシなどの虫をプレゼントして、メスがプレゼントに夢中になっている間に交尾し、スズメバチなどの幼虫に寄生するのだそうです。

なかなかの智恵者です。

佐用産いちご・田邊農園の「やよいひめ」

昨日、佐用役場に用事があり、ついでにJAの佐用支店の直売所を覗いてきました…そして、ようやく、田邊農園さんのいちごをゲットすることが出来ました!

数年前に佐用に新規就農していちごを作り始めた田邊さん…でも、ここのいちごは絶品です。ハズレがありません。

季節によって品種は変わりますが、昨日買ってきた「やよいひめ」…一粒が大きく、一粒の満足感が半端ないです。多分、出すところにだしたら、桐箱に入って売っていてもおかしくないレベル。

これをこの値段で食べられる幸せ…田邊さんありがとう!

味わいの里三日月のルピナス畑

味わいの里三日月のルピナス畑が満開です。色とりどりのユーモラスな姿に癒されます。

新緑の里山の額縁に収まって、美味しい空気とともに、のどかな風情を堪能しました。

ジャッケツイバラ(蛇結茨)の花

ぶどう畑の横の森にお陽さまのような色の花が房になって咲いています。ジャッケツイバラ(蛇結茨)の花です。ぶどう畑の近くの「兵庫環境体験館」から三日月の「市の上」交差点までの国道28号線沿の山沿いの所々にも群生して咲いているのが見えます。

ジャッケツイバラはマメ科のつる性の落葉低木です。マメ科ですが、カラスノエンドウなどのマメ科マメ亜科ではなくてマメ科ジャッケツイバラ亜科というのだそうです。また、実には毒があるそうです。

枝には鋭いトゲがあるので、綺麗だからと摘み取ろうとするとえらい目にあいます。でも、このトゲのお陰で鹿などの動物に食べられることなく山で繁殖できるのでしょうね。

ぶどうの枝の誘引

今日は一日うだるような暑さでした。今日みたいに人間もばてるような暑さの日は、伸びてきたぶどうの枝の、誘引作業日和です。暑いので飲料水を大量に持ち込んで暑さと戦いながらの作業です。

ぶどうの枝をそのままにしていると、上に伸びた枝が雨よけのビニールに当たって折れてしまいます。また、枝を落ち着かせる為や、この後の作業効率の為など、いろんな理由があってぶどうの枝を誘引します。

写真は誘引部分。よく見て頂くと、見慣れたものがありませんか?そうです、ホッチキスです。「MAX」さん、文房具だけじゃなかったんですね。このホッチキスの芯は一本で200個ついています。専用の器具にテープと芯を装着して留めます。

くだものやさんで見る「ぶどう」の栽培…実はひそかに「MAX」さんが支えていたんですね。

アオスジアゲハ

ぶどう畑で作業をしていたら、きれいな蝶がひらひら…アオスジアゲハです。街中でも普通に見る蝶ですが、やっぱり美しいです。アオスジアゲハはクスノキが好きなのだそうで、ぶどう畑の周りの森に生えているクスノキから遊びにきたのでしょう。

スタイリッシュな羽の模様とは裏腹に、胴体はもこもこですんぐりむっくりしています。このギャップがまた愛らしい。

たまたま持っていた魚用の観察ケースに入れて撮影しましたが、蝶には少し窮屈だったのでこの後すぐに放しました。

ぶどう畑の鹿

今日は雨なので、写真は3日前ぶどう畑の作業からの帰り道の写真です。写っているのは2頭の鹿。ぶどう畑のすぐ横に居ました。もしかしたら森の中にまだ何頭かいるかもしれません。

鹿は基本的には日の出前と日没直後に行動するのだそうですが、ぶどう畑で作業をしていると日中でも、時おり鹿の甲高い鳴き声が聞こえます。夜間でも行動します。

鹿は農作物を食い荒らすため、農家にとっては困った存在です。もうそろそろ出産の季節。お母さん鹿にとっても大変な季節です。

ヒメシロモンドクガの幼虫

今日もおしゃれな虫の写真です。

ぶどう畑の足元に生えているカラスノエンドウにいました。ヒメシロモンドクガの幼虫と思われます、背中のふわふわのブラシのようなタテガミと、タテガミの二番目の下の部分に黒い足のように見える毛が生えています。

ドクガの仲間の毒性はそれぞれ種類によって強弱あるようですが、実際にはまだわかっていない部分が多いようなので、じかに触らない方が無難ですし、飛んだ毛にも用心が必要です。

蓄積されて発症するアレルギー反応のようなものもあるようなので、前触って大丈夫だったから何度触っても大丈夫…というわけにはいかないかも?

それにしても、このふわふわのタテガミ…自然の造形の美しさに、みとれてしまいます。

マメドクガの幼虫

今日の虫はかなりのおしゃれさんです。マメドクガの幼虫と思われます。大豆などの豆類につくのだそうですが、写真はコブシの葉の裏にいました。

ドクガなので、取扱要注意です。

幼虫は派手ですが、成虫はかなり地味です。「若い時はやんちゃだったんだぜぃ~」といったところでしょうか。

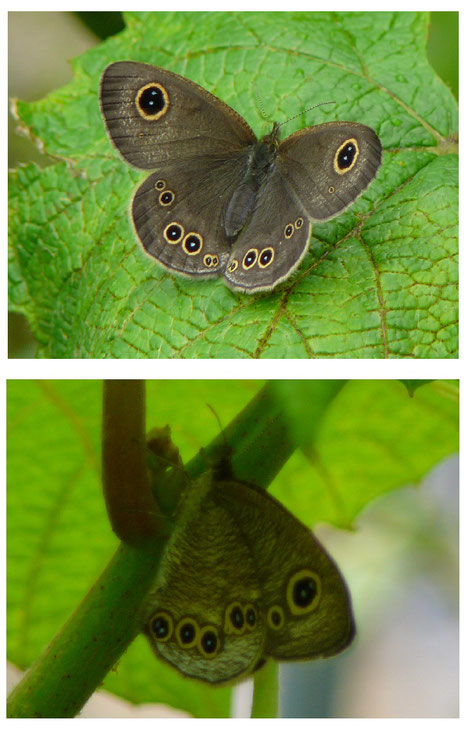

ぶどう畑のヒメウラナミジャノメ

ヤマブドウの葉っぱに美しい蝶がとまっていました。「ヒメウラナミジャノメ」です。絶滅危惧種の「ウラナミジャノメ」は羽が開いたときに丸い模様が前後の羽にひとつづつあるのだそうです。

ヒメウラナミジャノメの後ろの羽の丸い模様の数は個体差があるそうです。写真に写っている蝶は多い方なのではないかと思います。丸い模様の中に清々しい水色があります。

この写真を撮った時は雨が降り始めていました。蜜があるわけではないので、大きなぶどうの葉っぱの下に雨宿りにきたのかな?ふっと葉の裏に身を潜めて、じっと羽を閉じました。

ぶどうの枝の、虫のパラダイス

ヤマブドウの枝の節の所に虫たちが集まっていました。

左下はコメツキムシ(この幼虫は野菜にとって害虫の「通称・ハリガネムシ」)右下はハナムグリ、ツルの上の方にはアリたちが群がっています。

どうやらこの枝の中に幼虫が入り込んでいて、木の蜜が溜まっているようです。ぶどうの実は元気をたくさんもらえますが、虫たちにとっては、ぶどうの樹液もスペシャルなサプリメントなんでしょうね。

虫たちには悪いのですが、この後、枝の中の幼虫を駆除させて頂きました。

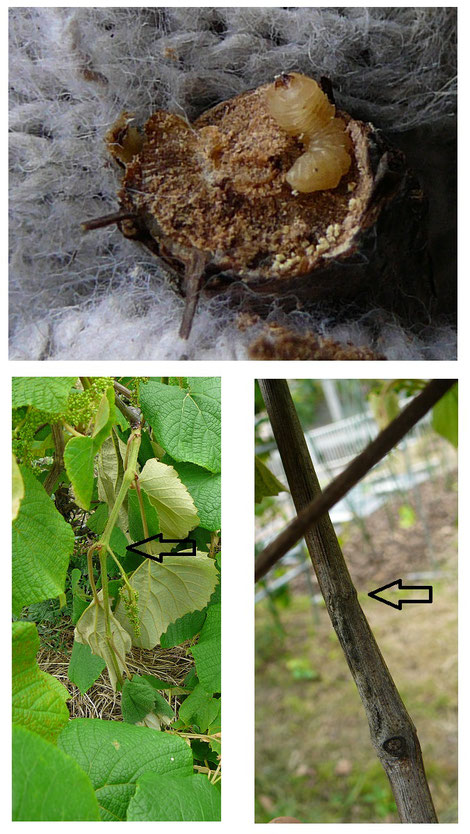

ぶどうの害虫・スカシバのさなぎ

ここのところ虫嫌いの人には申し訳ない写真が続きますが、今の季節、いろんな虫たちがわしゃわしゃ一斉に出てくる季節なのでお許しください。

今日の写真はスカシバのさなぎです。真ん中の写真の膨れたところ…ここにさなぎがいます。一番下の写真はこの枝をひっくり返したところです。大きな穴が開いています。

上の写真のさなぎの右下が穴の開いた部分です。さなぎの前後に木クズのようなものが詰まっています。幼虫時代の糞でしょうか?

スカシバは蛾なので、これは「イモムシ」と言って良さそうです。「いも虫」でもあり「ぶどう虫」でもあり…っていうところでしょうか?

ぶどうの害虫・カミキリムシの幼虫(「イモムシ」と「幼虫」の違い)

今日の写真はぶどうの害虫「カミキリムシ」の幼虫です。

ヤマブドウは農薬を使っていないので、いろんな害虫の被害にあいます。

ここのところ風の強い日が多く、そんな天候の後は、折れて葉のしおれた枝が何本も目につきます(写真左下)。しおれた葉の枝を辿って元気な葉の境界線に折れた部分があり、そこにカミキリムシの幼虫が入り込んでいることがあります。

写真右下の矢印の先。よくよく見ると折れています。上の写真はこの部分。幼虫は最初頭だけ出して枝の中に入り込んでいました。

ところで、カミキリムシの「幼虫」は「イモムシ」と呼ばないんですね。芋のような形をしているから「イモムシ」と呼ぶんだと思っていましたが、「芋の葉っぱを食べる虫」から「イモムシ」と呼ぶようになったのだそうです。

たまにカブトムシや蜂の幼虫も「イモムシ」と呼ぶ場合もあるそうですが、本当は蝶や蛾の幼虫のことを「イモムシ」と呼ぶそうです。

そういえば、こんな風にぶどうの蔓などに入り込む虫を「ぶどう虫」と言いますね。釣りの餌にもなります。ぶどうのつるは甘いので、虫も甘いのでしょうか…

麦の殺菌剤・薬剤と肥料の撒くタイミング

昨日の来客の前に、麦畑に殺菌剤を撒いてきました。麦に赤かび病が入ると食用にならなくなるそうで、とても大切な防除になります。

この殺菌剤の散布時期は麦の穂が完全に出て、花がちらほら咲き始めた頃だそうですが、完全に咲ききってしまうと遅いのだそうです。

写真は5月3日の写真。本当はこの日でも良さそうでしたがお天気が下り坂。翌日は雨。やきもきしていましたが、気温が低かったせいで開花も進まず、やっと無事5日に撒くことが出来ました。

殺菌剤や殺虫剤などの薬剤は、撒いてすぐに乾くのがよいのだそうで、お天気の良い早朝に撒くことが多いのですが、肥料はじわっと効くのがよいそうで、液肥などはゆっくり乾く夕方に撒くとよいのだそうです。土に撒くタイプの肥料も雨の前に撒くとよく効くそうです。いろんな知恵がありますね。

味わいの里三日月・ルピナス畑と美味しいいろいろ

味わいの里三日月のルピナスが咲き始めました。満開までもう少しといったところでしょうか。

今日は親戚が遊びに来たので、味わいの里三日月で、美味しい巻き寿司などを買い込んできました。

左上から時計まわりで

- 徳平いきいき加工グループの「わさび寿司」

- 味わいの里三日月の「巻き寿司」

- きママ工房の「プリンアラモード」

- 味わいの里三日月の「味噌ドレッシング」

- 味わいの里三日月の「かしわ餅」

- 徳平いきいき加工グループの「山菜巻き寿司」

- 徳平いきいき加工グループの「山菜おし寿司」

全部美味しかったです。全てしっかりした素材でまじめに作られているのがわかります。三日月にお越しの際は是非お試しください。お土産の「味噌ドレッシング」は以前プレゼントしたら喜ばれたので、リピートです。

このほかに「キーウイ大福」もあったのですが、買ってきた直後に、写真に収める間もなくあっという間みんな食べられてしまいまいした…

ちなみに味わいの里三日月の定休日は火曜日です。お客さんが多い時は売り切れてしまう事があるのでご注意ください。また、お寿司類はその日によって、ちらし寿司などに内容が変わるの場合があります。

ルリイロスカシクロバの幼虫・ぶどうの害虫

庭のブドウの木に見慣れない毛虫が居ました。調べてみたら「ルリイロスカシクロバ」の幼虫のようです。

ヤマブドウの葉や、紫玉の新芽の先で、ぶどうの葉を食べていました。成虫は美しい色だそうで、県によっては絶滅準危惧種ともありますが、食欲は旺盛の様で、ぶどうにとっては害虫になるようです。

上の写真は上から見た姿。下の写真は横から。上からと横からの姿が同じ毛虫と思えないほど表情が違います。

つばめの巣

玄関先につばめが巣を作り始めました。写真左上、梁の上にグレーの土の固まりが見えるのがそれです。見えにくいですが巣の中央あたりちょこっと顔を出しているのが見えます。

実はこの場所、数年前に巣作りしたつばめが居たのですが、どうやらちょっと狭かったようで…でも、窮屈な思いをしながらもなんとか巣立ちしていきました。

今年はもうちょっと広い場所で巣作りしてもらえるように写真の右下に台を作ってみたのですが、結局やっぱり以前の壊れた巣を改修して定着してしまったようです。

大丈夫かなぁ~

ホースの間のアマガエル

玄関先に掛けた水道ホースの間にアマガエルがじっとしていました。朝ここで見つけて、結局一日ここにいました。

ここのところの暖かさで起きて、雨だからちょっと動いてみたものの、寒くて動けなくなったのよ…そんなつぶやきが聞こえそうです。

今日は久しぶりにお昼前から雨。私たちも久しぶりにのんびりしました。午前中、雨のそぼ降る庭で草刈りをしていたら、隣の畑のご近所さんも畑に。「雨が降ってきたなぁ~。ちょうどよい骨休めになるわ…」…雨が降らないと、どうも畑が気になって、なかなかゆっくり休む気になれないのだそうで。

畑が呼ぶんですねぇ。

小麦の追肥と雑草

小麦の穂も出そろい、明日と明後日雨なので2回目の追肥です。2月の1回目の追肥は生育の悪い方の量を増やしますが、今回の追肥は生育の良い、穂の数が多い方を増やすそうです。

追肥の前に雑草取りです。

写真が特に厄介な雑草です。多分「イヌビエ」ではないかと思うのです。下の写真の中にイヌビエがあります。写真だとわかりにくいですが、矢印の先あたりにあります。

まだほとんど開花していないので、殺菌剤はもう少し先です。

追肥の分量は、最初は規定量を測って撒きながら、感覚的なものに数値化していきます。今回は、やや小幅の3歩分(約1.5メートル)につき、炊事手袋を付けた手でめいっぱいつかんだ一掴み分…がちょうどよい感じでした。

この「手計り」…結構正確です。