ゆずのレシピ(2)ゆず酒

先日、保存瓶の整理をしていたら、奥から美しい色の「ゆず酒」が発掘されました。漬けた日付は2015年12月10日。3年ぶりの再会。口にしてみると…まあ美味しいこと美味しいこと。3年経ったのに豊かなゆずの香りはしっかりと残り、甘いけれどほろ苦い味わい…ほったらかしにしていたのに、すくすくと成長してくれていたんだねぇ~…というわけで、今年もゆず酒を仕込みました。

今回はゆず10個(約1キロ)だったので・砂糖600g・ホワイトリカー1.8リットルで仕込みました。…仕込みから半年で飲めますが、やっぱり3年物の味わいを知ってしまったので我慢………できるかなぁ~…

< 材料 >

- ゆず

- 砂糖(今回は氷砂糖)…ゆずの重さの60%

- ホワイトリカー(アルコール度35%)…ゆずの重さの1.8倍

< 作り方 >

- ゆずの皮をむく

- ゆずの実を手で3~4つに分ける

- 清潔な瓶の中に氷砂糖とゆずの実を交互に入れる

- 一番上にゆずの皮を入れる

- 焼酎を注ぐ

- 時々ゆする

- 10日後くらいでゆずの皮を取り上げる

- 1カ月後くらいで実を取り除きガーゼで漉す

- さらに5カ月寝かせたら飲めます

ゆずのレシピ(1)長期保存バージョン

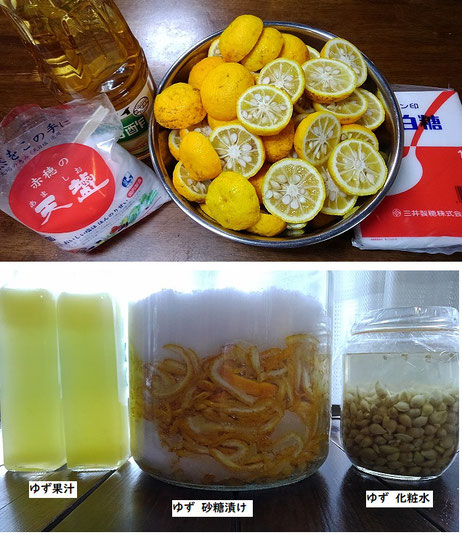

ゆずの季節です。たくさんのゆずが手に入ったので、いろいろ作りました。

今日ご紹介するのは長期保存ができるというレシピです。ゆず28個で果汁が472g・皮が1249gになりました。出来上がりは1)ゆず果汁…500cc 2)ゆず砂糖漬け…5リットル瓶6分目程度になりました。…4リットル瓶でもできたかも?

これは今年初めて作るので、実際、いつまで保存できるかはわかりませんが、レシピには常温で1年もつとありました。

1)ゆず果汁(ポン酢などが作れるそうです)

< 材料 >

- ゆず果汁(種や果肉がなるべく入らないように絞ります)

- 酢(果汁の重さの10%)

- 塩(果汁の重さの10%)

< 作り方 >

- 材料を合わせて、清潔なボトルなどに入れる

2)ゆず砂糖漬け

< 材料 >

- 果汁を絞り、種と薄皮を取ったゆず皮

- ゆず皮と同量の重さの砂糖

< 作り方 >

- ゆず皮を千切りにする

- 清潔な瓶などに砂糖と皮を交互に入れ、上からぎゅっと押し込む

- 一番上に砂糖をかぶせ、さらにしっかり押し込む

- →砂糖が溶けたら出来上がり

3)ゆずの種の化粧水(人によって材料の成分が体質に合わない場合があります。様子を見ながらご利用ください)

< 材料 >

- ゆずの種

- 日本酒(ゆずの種がかぶるくらい。日本酒の量が少ないととろみが強くなるそうです)

< 作り方 >

- 清潔な瓶などに種を入れ、日本酒を注ぐ→1週間くらいから使えるそうです。使用する場合は、液に直接指などを入れずに、プラスチックのスプーンなどを使った方がよいかも。

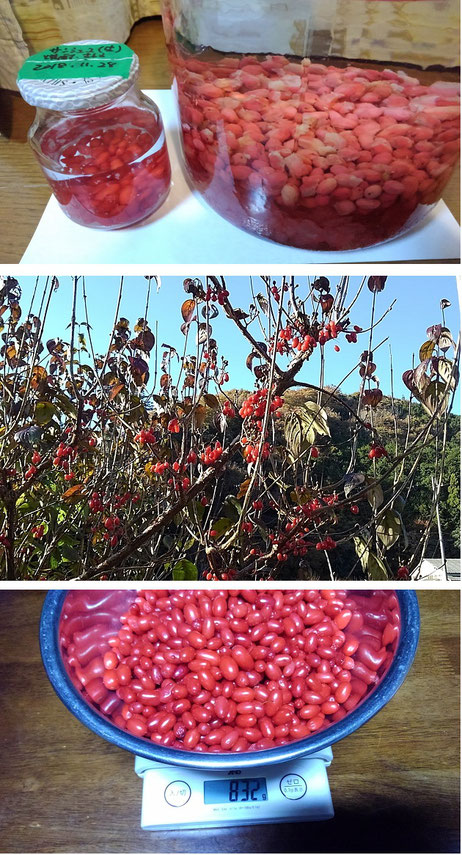

サンシュユ酒

庭のサンシュユの実が沢山生りました。サンシュユはまだ寒さの残る殺風景な庭で、春一番に花を咲かせて暖かく和ませてくれます。

鮮やかな赤い実はいかにも美味しそうですが、実際にはすっぱい&苦い。干してみたらいいかと思ったのですが干しても苦い…結局、ホワイトリカーと氷砂糖に漬け込んで、サンシュユ酒になりました。サンシュユは、頻尿や体力低下などに効能が確認されているそうです。

以前、漬けたサンシュユ酒のレシピがどこかへ遭難してしまったので、改めて調べました。サンシュユ酒の作り方のレシピはいろいろあります。「生のまま」「熱湯でゆでる」「乾燥させたもの」「熱湯でゆでた後、乾燥させる」…などなど

今回は、少しだけ生で漬けてみて、ほとんどは一度ゆでてから漬けました…が…ゆですぎたのか、ゆで汁に真っ赤な色が…実も少し色あせてしまいました。来年はこの辺りが改善点かな?

分量は、サンシュユと氷砂糖が同量。サンシュユ(生)400グラムにつき、ホワイトリカー約1.8リットルで漬けてみました。きれいな赤になるといいなぁ~

祝・杉本農産さん

今日は久しぶりに農家仲間で女子会ランチ。以前、ランチの段取りの話しの中で、杉本農産の奥さんが「最近ちょっと嬉しいことがあったので…」とちらっと話されていたのが気になって聞きました。(杉本農産さんは10月15日に発芽玄米のブログで触れています。ほんとうにおいしいお米を作られます。)

「ふるさと納税の『さとふる』で、一時、全国ランキング15位に入ってね~」…と、嬉しそうに報告してくださいました。

全国15位!!すごいです!…朝早くから夜遅くまで働いてお米を育て、収穫後も夜を徹して作業をされ…日々の努力の賜物ですね。本当に大変な生活をされているのに、お会いするといつも上品で、優しくにこやかにお話しされる…何から何まで憧れます。

心からお祝いします。おめでとうございます!!でも、体にはくれぐれもお気をつけて…

杉本農産さんホームページ

http://sugimoto21.com/

蜂屋柿の干し柿

数年間鉢植えで育た後、去年地植えにした蜂屋柿が、今年、大きな実を5つ生らせました。蜂屋柿は渋柿です。実が大きいのが特徴です。

ようやく美味しそうな色になったので、干し柿にしました。大豆やゴマを干している場所に仲間入りです。

秋の山々 佐用バージョン

先日はたつの市の秋の山をご紹介しました。今日の写真、上は自宅の物干し場からの山々の眺め。朝、洗濯物を干すときにはいつもこの山々に癒されています。

下は佐用の西はりま天文台のある大撫山です。山は表情豊かで、どの山も、いつ見ても飽きません。

パッションフルーツの冬支度

今年、玄関先に植えたパッションフルーツ。猛暑の影響もあってか、今年はめちゃくちゃ元気に繁茂しました。ただ、花が咲くのが遅かったので、実が熟すのは12月中旬の予定です…寒くなるので厳しいかも…

寒さ対策のために、玄関先の軒下に入れて、簡易ビニールハウスで囲いました。知り合いからは、冬越しの際には1メートルほどに切り詰めるように言われたのですが、実が熟すまでもうちょっとがんばってもらおうかと、枝はそのままハウスの中に入れました。

パッションフルーツは奄美大島など暖かい地域では冬を越して、毎年どんどん枝葉を伸ばし、大木のようになります。ここ佐用は寒いので、冬を越せるかどうかは微妙です。でも冬を越したら来年はもっともっと枝葉が伸びて、たくさん収穫できるはず…。がんばれ~!

連なる稜線・国道179号線 西栗栖~新宮町

三日月方面から龍野方面に車で行く際、国道179号線を通ります。私はこの区間が大好きです。佐用を南下し、相坂の峠を越えると、なだらかな稜線がカーテンのように左右に連なり、前に進むにつれて次第に平野が開けていきます。春夏秋冬、季節ごとに衣替えをして、いつ通っても違う表情で迎えてくれます。

この山々の連なりの感覚を表現する言葉を探しているのですが、良い言葉が見つかりません。「雄大」というには女性的です。でも大きな懐に抱かれるような感覚ではあります。それから、稜線が次々と遠くから開けていく感覚は、バレリーナの群舞のようでもあります。

でも、どうかくれぐれも安全運転で。

オイル&ビネガー(神戸元町のお店)

今日は、ホームページのJIMDOさんのセミナーで神戸・三宮に行ってきました。一つ手前の元町で降りて元町商店街をぶらぶら…元町商店街は、最近どんどん素敵なお店が増えてきています。

今日はオイルとビネガーのお店を見つけました。オリーブオイルやバルサミコ酢などを味見させてもらえます。…それがほんとに美味しい。今日はちょっと変わったバルサミコ酢を二つ買いました。

正統派のバルサミコ酢は、イタリアで「地域」や「ぶどうの種類」「製法」が決められていて、さらに「最低12年熟成」されたもの…と、厳格な指定があります。

バルサミコ酢と言っても、熟成期間が短いなどの理由でトラディティオナーレを名乗れないものもあって、その熟成の短さを補完するために様々なものが添加されているものもあるそうです。

…それはそれで、やっぱり美味しいものではありますが、今日、味見させて頂いたものは、凝縮されたぶどう本来の香りと深い味わいが素直に体に広がります。

やっぱり「本物」は、口にしたときの「幸せ度」が全然違いますね。

OIL&VINEGER神戸元町店 神戸市中央区元町通2―6―2河野ビル1F TEL078―334―1016

冬から春の香る花々

他の用事でホームセンターに行ったのに…花の球根と苗を買ってきてしまいました。ホームセンターの入口を通ったら、とても良い香りが…香りをたどってみたら、写真の「ジュリアン」に行きつきました。

同じ種類の他の色はそんなに香りがないのに、この明るい黄色のジュリアンだけは、何故かとても良い香りがします。同じ品種でも香りに違いがあることがあるんですね。…花から呼ばれているような気がして、思わずうちにご招待してしまいました。

他の球根類ももうそろそろ蒔き時が終わりなのか、軒並み安売りになっていました。香りのよい花ばかり選んで、みんな揃ってご招待。これから来る寒い季節に、ささやかな楽しみが増えました。

冬トマトの発芽

約2週間前に蒔いた冬トマトが続々と発芽しています。温度が低いせいで、成長はとてもゆっくり。でも、なんだかめっちゃ元気。今まで夜間は縁側に取り込んでいたのですが、今晩は寒くなるというので、夜はリビングに専用の棚を作ってご招待しました。

さて、どうなるんだろう…でも、育ったらいいなぁ~

サツマイモの保存

だんだん寒くなってきました。寒さに弱い芋類の保存にいつも頭を悩ましています。

最初はダンボールに入れて土間に置いていたら、寒さで腐っていきました。二番目に試したのは、暖かさが一定する冷蔵庫の上に段ボールごと置きました。が、気が付かないうちにネズミに食い荒らされました。三番目には匂いが密閉できる衣装ケースに入れましたが、蒸れて腐りました。

「通気性」と「温度」それから「ネズミ対策」の3つの問題を解決しなければいけません。とりあえず、新聞紙でくるんで段ボールに入れて、冷蔵庫の横に専用の棚を設けました。あとは冬になって山にエサがなくなるとやってくる「ネズミ対策」です。

棚全体を金網でくるむという方法も考えていますが、出し入れがしやすい事も考えたいし…。

昔は芋を網に入れて、土の中に穴を掘って埋めていたそうです。やってみましたが、冬の凍った土を掘り出すのが大変で、全部掘り出し切らないうちに春になって芽が出て芋畑になりました。

サツマイモ、ジャガイモ、里芋…イモ類の保存。今年はうまくいくかな?

西宮市 門戸厄神の中華料理店 愛蓮

今日は大阪に用事があったので、途中、西宮で寄り道して、阪急門戸厄神駅近くの愛蓮でランチをしてきました。実はここは約○十年前に結婚の時に披露宴をして頂いた場所です。

ここの料理はほんとに美味しい。料理ももちろん、杏仁豆腐も絶品。○十年ぶりの愛蓮の味…美味しかったぁ~

時々ちょこっと都会に行くのも悪くない…けど、すぐに家に帰りたくなってしまいます。

庭の果樹の基肥

庭の果樹に基肥を入れました。梅・桃・すもも・あんず・ぶどう・梨・アーモンド・キウイ・いちじく。

桃・すもも・キウイ・ぶどうは本当はもう少し前がいいようです。ビワにも撒きましたが、ビワは本当は9月上旬…遅くなってしまいました。柿はもう少し後なので今回はスルー。

土壌のPHや土壌の肥沃度は生えている雑草で判断。オドリコソウやホトケノザ、ハコベが生えている場所は中性に近い弱酸性で、肥沃な土壌なのだそうで、肥料や石灰は控えめに撒きました。

樹種によって好きなPHや肥沃度は異なるそうです。極端なのはブルーベリー。酸性が大好きで、化成肥料が嫌い。石灰はご法度です。ひとつひとつの樹種の好みや年数、状態に合わせて石灰などの土壌改良材や肥料を加減します。…これをメモしておいて、経過を観察して、次につなぎます。

同じ樹種でも樹によって育ち方も違います。難しいですが、手を掛けただけ植物は必ず返してくれる。植物とお話ししているようで、なんだかほっこりします。ほんと…ありがとさん。

小麦を蒔きました

小麦を蒔きました。ここで小麦を育て始めて3回目の種まきです。

作業手順は(広さ約2a)

- 悪玉菌の殺菌として、先日作った納豆菌 5リットルを8倍にして散布

- アヅミン6kg・セルカ(カキガラ石灰)20kg・EMぼかし(味わいの里三日月で売っているもの)5キロ・米ぬか30リットルを散布

- うね巾60センチ・株間30センチ・一か所に約30粒ずつの点蒔き(合計900g)

- クリアターン(除草剤)散布

大豆の後なので、散布する肥料分は少なめです。雑草のギシギシやシロツメクサが生えていたので土壌のPHが若干低めとみて有機石灰を規定量入れてみました。来年3月と5月に生育状況を見て、窒素分として硫安を追肥する予定です。

今年は耕うんもせず、雑草をざっくりと草刈機で刈った後にそのまま蒔き溝を掘って蒔きました。播種の直後に除草剤を蒔きましたが、雑草にはびこられる予感満載です。生の米ぬかを撒いた直後に播種するのも良くないと聞くのですがEMボカシと一緒に撒いてみたらいいかな…と…さてどうなる事やら…とりあえず無事に発芽しますように…

去年と今年に収穫した小麦は、まだ粒の状態。粉にもなっていません。でも、毎年種まきは続けたい。種まきするという行事を毎年あたりまえに淡々と続けて行きたい。まず、種を蒔いて、育てて、刈り取って、干して、脱穀して…まではとりあえず生活の時計の中に入れることができるようになりました。あとは、粉にして、パンにする…の2工程だけです。本業のぶどうの作業の合間を縫って、カメの歩みよりものろのろとしていますが、一歩一歩…いや…1ミリ1ミリでも前に進んでいきたい。

同時進行で、庭のヤマブドウを干しブドウにするのを実験しています。うまくいったら、ヤマブドウの干しブドウで天然酵母をおこして、自家製小麦で天然酵母パン…よいわぁ~

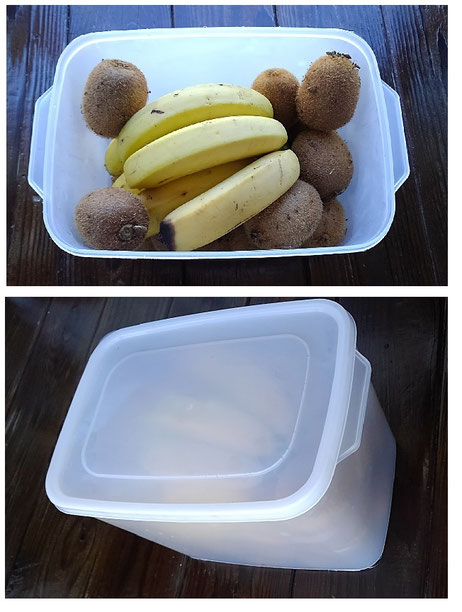

キウイの追熟

キウイの季節です。キウイはビタミンCたっぷり。冬場の貴重なフルーツです。ただ、追熟が必要なので、リンゴやバナナと一緒に密閉して、リンゴやバナナから発生する「エチレンガス」に追熟してもらいます。

たまたまバナナがあったので、バナナで追熟しています。100均で買った大きめのタッパーに入れました。食卓の近くに置いて、「おいしくなったかなぁ~…まだかなぁ~…」と眺める時間も楽しい…はやくおいしくなぁ~れ!

冬のトマト

トマトが発芽しました。「え…?今…?」…そうなんです。今なんです。冬にトマトができたらなぁ~などと思っていました。同じことを考える方々がいらっしゃるらしく、日照時間が短くても、低温でも実が生る品種が開発されています。

下の写真は日中。ビニール袋に入れて外に出しています。夕方になったら家に入れます。

栽培は多分プロの方々にしか難しいのだとは思いつつ、思わずやってみたくなる…で、撒いてみました。…で芽が出ました!…で?…さてどうなる事やら…

ちなみに品種は「CF桃太郎はるか」(タキイ種苗)です。

作業着のボタン…引っかかる作業服

久しぶりに作業着を買いました。農業用の作業着も最近はデザインなど工夫されてきています。ただ、作業着でちょっと不便に感じるのが「ボタン」です。防鳥網などを使っているので、ボタンがひっかかります。

袖口のちいさなボタン…これが一番厄介なボタンです。せっかくのボタンですが、全て取り外しました。

キャップ型の帽子のてっぺんにあるボタン状の物…これも意外とすごくひっかり、作業効率を低下させます。草刈り機を使う時の防護マスクは引っ掛かるパーツ満載で、大変です。

秋の夏野菜

今年の秋はいつまでも暖かい日が続いています。まだキュウリやミニトマトが少しずつとれています。今日あたりから少しずつ寒くなってくるそうで、これももうそろそろ終わりでしょうか。

いつまでも暖かいのはありがたいですが、やっぱり春夏秋冬それぞれの季節らしい気候がいいですね。名残惜しいですが、庭の夏野菜とはしばらくお別れ…かな?

大豆とゴマを干してます

先日作った物干し場。収穫した大豆とゴマを干しています。大豆は「鞍掛ひたし豆」と佐用の地大豆「もちだいず」。ゴマは「金ごま」です。

大豆もゴマも乾燥すると、鞘が開いて大豆やゴマが下に落ちます。下に落ちないように、畑で使うナイロンの寒冷紗を袋状にして、台の上に渡して、その中で乾燥させています。

今までは、トマトの支柱やぶどうの棚などにビニールをかけて干していました。風が吹いたり雨が強く降ったりするとそのたびに飛ばされたり濡れたりしないか心配で…。でも、ようやく安心して干せる場所ができて、なんだか嬉しくてたまりません。

穀類は乾燥させた後の脱穀や選別に手間がかかりますが、でも何故か、お野菜を収穫するのとはまた違った特別な嬉しさがあります。

きなこの簡単スイーツ3種

きのうつくったきなこ。せっかくなのでいろいろアレンジしてみました。

< きなこドリンク >

きなこ(大さじ2)・砂糖(大さじ1)・牛乳(100cc)を混ぜて(分量はお好みで…)温めても美味しいです。

< きなこミルクプリン >

- 砂糖(30グラム)とアガー(5グラム)をよく混ぜる

- 牛乳(350cc)を鍋に入れ、そこに1をだまにならないように少しずつ混ぜながら溶かす

- 2にきなこ(大さじ6)を入れる

- 3を火にかけて鍋肌にふつふつと気泡が立つくらいまで温める(沸騰しすぎに注意)

- 器に入れて冷蔵庫で冷やす

< きなこのつぶつぶチュイール風(残った芯の部分を使って…) >

- 皿の上にオーブンシートを広げておく

- 昨日のブログで、きなこを作った最後に残った芯の部分をフライパンで軽く炒る

- 2を1とは別の皿にあけ、フライパンを洗う

- フライパンの水けを拭いてから、きなこと同量程度の砂糖を冷たいフライパンに入れ、火にかける。

- 混ぜないでしばらく置くと砂糖が溶けて飴状になるので、少し飴色になるのを待ってから2を入れてからめ、1で用意しておいたオーブンシートの上に広げる(やけどに注意)

- 5が柔らかいうちに上からもう一枚オーブンシートをかぶせてシートの上から生地を薄く伸ばし広げて冷ます

きなこの甘さが優しいスイーツになりました。大豆ってよいですね~。分量はお好みで調節してください。うちはプリンはとろとろなほどに柔らかいのが好きなので牛乳を350ccにしました。固めが好きな方は250ccほどでも大丈夫です。

きなこの作り方

今年の大豆ももうすぐできますが、去年の大豆もまだあります。自家製大豆で納豆つくるんだ~…とか…豆腐作るんだ~…などどいっていたわりに、情けないことに、忙しさに紛れてなかなかこなせていません。お陰で去年の大豆がたっぷり余っています。

今日は久しぶりの雨。きなこを作りました。以前、乾燥したままの大豆を洗ってすぐに炒ってみましたが、うまくできませんでした。今年のぶどうの季節にお客さんに、「大豆を炒る前にしっかり吸水させてからいるんですよ。」と教えて頂いたので、今回はそれでやってみました。

- 大豆を水に浸す(割ってみて中に空洞がなくなるくらいまで。時々水を替えて)

- フライパンで炒る

- ざるに広げて冷ます

- ミルなど、固い豆がこなせる機械で粉にする

- ふるいでふるう

- 3→4をくりかえして適当なところであきらめる…

今回はフライパンで弱火で30分ほど炒りましたがなかなかからっとはいきませんでした。最後は強火で適当なところであきらめました…

途中でそこそこ作業を放棄したわりに、結構おいしくできあがりました。最後に少しだけ芯が残ります。これが全部粉になったらいいのですが…炒り方に問題ありとみていますが、まあ、いっかぁ~

物干し場

大豆や小麦などを作っていると、どうしても雨のあたらない乾燥場が必要になってきます。今日はありあわせの資材を寄せ集めて専用の干し台をつくりました。

それぞれの段に鉄の棒を二本平行に渡して、横に寝かして干しても、棒から釣り下げても干せるようにしてあります。小麦には少し足りないかもしれませんが、もし足らなかったらその時に調整します。

農作業には一般的なマニュアルがありますが、いろんなこまごまとした事は自分で考えて作っていく必要があります。身の回りを見渡して使えるものを探しながら、あ~でもないこ~でもない…と毎年試行錯誤しながら、自分の手に合うように調整していきます。でも、これが案外楽しい。

広い干場ができると、あれも干せるな~これも干せるな~とやりたいことがどんどん広がっていきます。田舎暮らしに広い干場…必須です。

カヤネズミの巣

ぶどう畑の敷き藁にカヤを刈る季節になりました。カヤを刈っているとその中に必ずと言っていいほど小さな丸いカヤネズミの巣を見つけます。夏の間に子育てをした巣と思われます。

カヤネズミの写真はなかなか撮れませんが、検索してみるとなかなか可愛らしいつぶらな瞳のネズミです。イエネズミと違って害獣ではないそうです。

小さいので、蛇や小動物に襲われる事も多いそうです。子どもたちは無事巣立ったのかな?

アオムシコマユバチの営繭

今日の写真は、人によっては少しグロテスクに見えるので下に隠してあります。

数日前に作った納豆菌の効果を検証するために捕獲しておいた幼虫の中で、うろうろとさまようアオムシがいました。さなぎになるのかな?と思っていたら、今日、幼虫の中からさらにちいさな幼虫がわしゃわしゃと出てきてその場で集団で繭になりました。写真の繭の一部にはまだ幼虫の姿が見えます。この数時間後、這い出てきた幼虫全てが繭に覆われました。

アオムシに寄生するアオムシコマユバチという寄生蜂の幼虫と思われます。ブロッコリーなどを育てている農家にとってはありがたい益虫ですが、アオムシを育てている子どもたちにとっては憎っくき害虫です。

寄生蜂はいろんな種類があり、その習性も若干違いがあるようです。アオムシに付く寄生蜂は、その幼虫が大きくなる前にアオムシがさなぎになってしまう場合があるそうですが、ヨトウムシに付く寄生蜂はヨトウムシがさなぎになるのを妨げる物質を出すそうです。また、このコマユバチの繭にさらに寄生する寄生蜂があるそうです。ちっちゃなちっちゃな虫たちの世界もなかなか大変そうです。

では…その手の画像が大丈夫な方は「続きを読む」をクリックしてください。

夏野菜と秋冬野菜の交差点

昨日の収穫です。夏野菜のミニトマトとツルムラサキがまだ収穫できます。ピーマンもまだ小さいですが、お弁当用に収穫しました。

秋冬野菜の大根は、種まき後一時虫に食われまくっていましたが、ようやくもち直しました。今の時期のミニトマトは意外と美味しい。真夏よりも若干皮が薄くなって裂果もほとんどありません。

ここに来る前に、自宅のすぐ裏に野菜畑がある夢を見たことがあります。夢から覚めてとても残念な気持ちになりました。でも、今は夢が現実になっています。今日は朝食でトマトとチーズのサラダ。お弁当に大根葉の佃煮・野菜炒めのいろどりにピーマン。夕食で自家製なめこの大根おろしあえ・ツルムラサキのお味噌汁…最高です。

縁側の育苗ミニ温室

毎年、暖かい縁側を利用して種まきできないかな~と試行錯誤しています。今年は、市販の簡易ビニールハウスを使ってみました。

一番下から保温シート → 段ボール → 大きめのビニール を敷いた上に簡易ビニールハウスを置きます。大きめのビニールは簡易ハウスの下半分を下からくるみました。

簡易ハウスの真ん中の段の棚網を別のビニール袋(150リットル)に入れて、その上に苗箱を置きます。日中暑くなりそうな時は袋の上の部分を開けて、夕方閉めます。夜間はさらに簡易ハウス全体を手近なビニールや段ボールなどで覆い、一番外を保温シートでくるみました。

更に気温が低くなってきたら、簡易ハウスの下の段にお湯を入れた水用ポリ缶を入れて、湯たんぽ代わりにしようと思っています。

今日は日中暖かかったのでビニールを開けていても36度ありました。

さてさて、うまくいくかな?

柿の季節

柿がいよいよ美味しそうになってきました。いい感じの柿色になってきましたが、この皮肌がぴかっと照りが出てきてからの方が美味しいような気がします。

庭の果樹もこの柿でおしまい。さびし~~~

納豆菌の培養 part3 散布

今日は納豆菌の散布です。

今朝の室温は10度。品温は23度。発酵熱でしょうか。それとも保温の成果でしょうか…

意外と大変なのが大きなタライから容器に移すこと。100均で売っているポンプを使います。散布の際にはさらに小さなペットボトルに移し替えると使い勝手が良いです。

散布は葉面散布しても、土に撒いても、堆肥に混ぜてもいいそうです。今回は100倍に薄めて噴霧器で葉面散布。50倍に薄めてジョウロで土に撒きました。

散布の倍率は資料によって様々。原液というものから500倍まで。様子を見ながら試します。

残りは春に収穫した麦のもみ殻に混ぜて、原液も少し残しました。匂いをかぎながら、どのくらい保存できるか実験です。

納豆菌の培養 part2

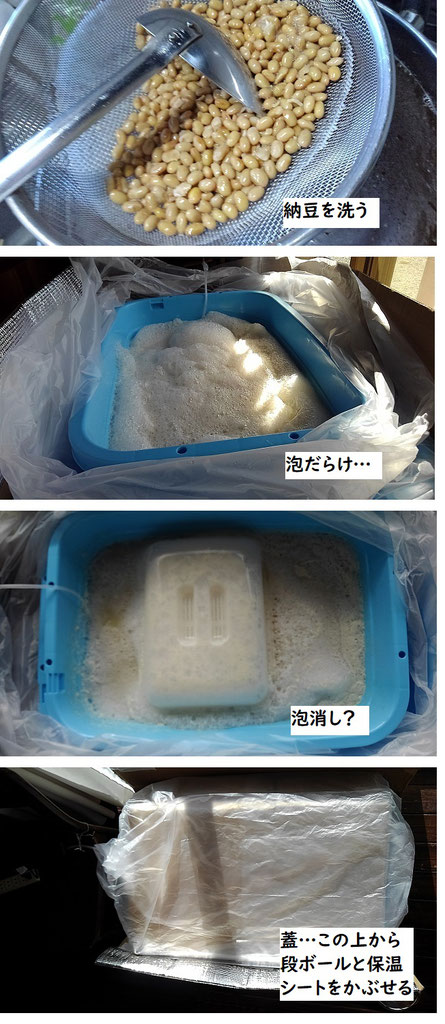

昨日に引き続き、納豆菌の培養です。

今日は実際に作ってみました。(長文です。)

<容器>

- 角タライ 80リットル(耐熱温度120度)

- 角タライ 60リットル(耐熱温度120度)

<保温用資材>

- 保温シート 160×90cm 2枚

- 段ボール

- 大型ポリ袋 150リットル

<器具>

- 観賞魚用 エアーポンプ・エアホース・エアストーン

<その他>

- エアーポンプや電源などを置く台(電源やポンプが水面よりも高い位置に設置できるように)

- 8リットルほど入る大きめの鍋

- 温度計

- ボウル

- ざる

- おたま(かき混ぜるものなら何でも可)

※ 容器の準備 ※

下から…保温シート → 段ボール(80リットルの角タライが入るもの) → 大型ポリ袋 → 角タライ(80リットル) → 角タライ(60リットル) の順でセット。万が一水がこぼれても良い場所(できるだけ暖かい所)に設置。

<材料>今回は約40リットル分…になるはず…

- 納豆3パック分(今回はおかめ納豆)

- さとうきび糖 1800g

- 無調整豆乳 3リットル

- 水(浄水器などで塩素がないもの)36リットル

<手順>

- ボウルに浄水器などで塩素を抜いた水適宜と納豆を入れ、かき混ぜる。

- 大きめの鍋に浄水器などで塩素を抜いた水を沸かす。(今回は5リットル)

- ほぼ沸騰したら(今回は75度)火を消し、さとうきび糖を入れて溶かす。

- 1の納豆を漬けた水(豆ではなく水の方を使う)をざるで漉し、鍋に入れる。さらに何回か、ざるを鍋の湯につけて大豆を洗い、納豆のねばねばを洗う。(鍋の中に大豆が入らないように)

- 4を角タライの小さい方(60リットル)に入れる。(やけどに注意)

- 同じ鍋に豆乳を投入。かき混ぜながらほぼ沸騰するまで温める。(今回は75度)

- 温まった豆乳を5と同じ角タライ(小)に投入。

- さらに浄水器などで塩素を抜いた水(今回は井戸水)30リットルを5と同じ角タライ(小)に投入。

- やかんなどで湯を沸かし、角タライ(大)(80リットル)に湯を注ぐ。(やけどに注意)…この水は塩素が入っていてもOK。分量は適当。湯せんで保温になればよい程度の量。湯が冷めてきたら湯を追加するつもりで余裕をもって入れてみました。

これで完了。エアーポンプにエアホースとエアストーンを取り付けてブクブク開始。最短で18時間保温・通気だそうです。コンセントやモーターが水没しないように、台に固定することをお忘れなく…。

- 注1 角タライ(小)に入れた溶液の温度が低い場合は、一部を鍋に取り、温めてから戻して調整しました。目標の温度は35度~45度程度。

- 注2 今回は、1~4までの水は口にしても大丈夫な浄水器の水を使いましたが、8で追加した水は井戸水を使いました。…これは残った納豆の豆がもったいないので後で食べるためです。ごま油で軽く炒めて砂糖と醤油と味噌で味付け…美味でした。

- 注3 今回ブクブクを始めたら半端なく泡がもこもこ出てきてしまって溢れそうになったので、手近にあったざるや蓋をかぶせて泡消ししました。温度が高かったせいがあるのかもしれません。泡がなくなったのは温度が低くなったせいなのか…それとも泡消しのせいなのか…

- 注4 今回、ヒーターは使いませんでした。注意書きを見たら「プラスチックの容器には使用しないように…」などと書いてあって…火事になるのは困るし…とりあえず、この使い方はおいおい考えるとして、今回は温度が下がったら一部を鍋で温めて戻して調整してみます。納豆菌はわりと適応温度が幅広いので万が一沸かしすぎても大丈夫なところが安心です。でも、ふきこぼれにはくれぐれも注意です。

長文、最後までお読み頂き、ありがとうございました。

今晩の冷え込みで、どこまで温度が保てるか…明朝の具合で培養の時間を延ばします。…がんばれ納豆菌!…などと言わなくても、がんがんに頑張っちゃう子たちですが…